En la era de las grandilocuencias y las hiperbolizaciones discursivas, probablemente el acto de apoyar los pies en una mesa ratona y reposar nuestra concentración en un texto parezca un acto delirante. Quizás lo sea, pero qué mejor que hacerlo para refugiarnos en otro tiempo, en otra realidad, aunque increíblemente eso sea este mismo mundo, 70/80 años atrás.

Joseph Mitchell es un personaje que podría tranquilamente provenir de la ficción, un escritor que desembarcó en Nueva York, geografía a la que le dedicaría su vida artística, el día posterior al crack del ’30; con la primera gran fisura del capitalismo flotando en la superficie de las costas ya contaminadas del Río Hudson. Allí lo acogería un espacio nuevo, joven, la flamante revista New Yorker, fundada cuatro años atrás y que a la postre sería su hogar literario hasta el día que abandonó la terrenalidad, con su misma oficina reservada pese a no haber redactado una sola línea en treinta años.

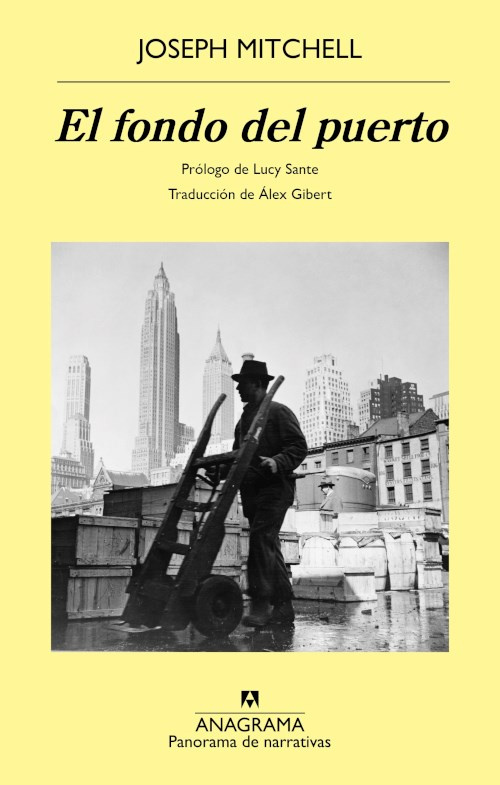

Mitchell llegó desde Carolina del Norte a la metrópolis más impactante de aquel mundo reaccionando como todo aquel que deja su pueblo por la gran ciudad: caminando y observando. Prontamente reconoció en el paisaje del floreciente puerto de la ciudad su refugio personal. La masividad y el anonimato resultante, sumado a la legitimación de su caratula de periodista y sus modos educados y pacientes, sigilosamente lo convertirían en uno más dentro de ese engranaje industrial, social y -por sobre todo- cultural. Allí, probablemente, tomaría conocimiento des las historias más bellas publicadas en sus imperecederos artículos.

Sus historias, son crudas, simples, desentendidas de cualquier pretensión moral. Hace gala de un arte perdida: la de escuchar sin sólo esperar para responder. Quien aquí nos convoca repasa con detallismo y pasión datos sobre las actividades de cada protagonista qué uno sólo creería que ellos mismos podían tener. Sin embargo, Mitchell respeta tanto sus historias que emprende tareas por momentos titánicas de desarrollo de datos, sólo para asó entender porqué cada uno de ellos es especial. Se compromete en sólo ser un narrador al punto que por decenas de páginas de conversaciones no emite palabra.

Aquí lo especial no es algo que devenga en menosprecio de cualquier otra historia o vida, sino radica en la importancia de que todas estas son trascendentes y plausibles de ser inmortalizadas en el arte de la literatura. Desde un “vagabundo” egresado de Harvard que emprende la redacción de lo que percibe como el texto más impresionante en la historia norteamericana hasta el dueño de un restaurant portuario que pasa décadas obsesionado con conocer los pisos superiores abandonados de su comercio.

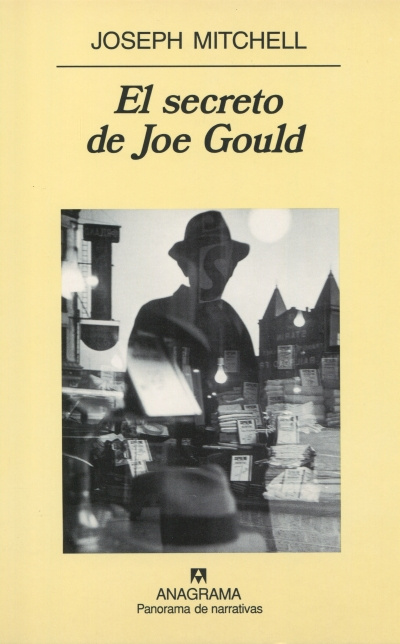

La totalidad de su obra es recomendable, sin embargo desde Austral News, te dejamos estas dos opciones accesibles en términos de edición: